城市全域数字化转型典型案例集之三十一 | 宁波:构建数智健康服务体系 打造数字健康新高地

- 2025.01.15

- 来源:国家数据局

- [ 打印 ]

一、案例简介

宁波市聚焦群众看病就医“急难愁盼”问题,以“健康大脑+智慧医疗”为核心骨架,全面推动数字技术和健康医疗数据在医疗诊疗、健康公共服务、健康陪护、保险理赔等重要环节的应用,推动健康服务体系全域均衡、优质健康服务全程贯通、健康生活全民优享。宁波全域范围通过高等级国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评。二、主要举措

(一)构建服务平台体系,推进医疗服务从碎片向连续转变。建设“健康宁波”服务平台,贯通全市公立医院和部分民营医疗机构,集成预约挂号、报告查阅等18项功能。依托宁波云医院平台,建成互联网医院54家,提供问诊、配药、护理、健康管理等线上线下一体化服务模式。建设检查检验互认平台,全面实现公立医疗机构检查检验结果30天互认共享。建设智慧急救数字化平台,打造“院前院内一体化,上车即分诊”应用场景,使得患者首次医疗接触时间平均前移6分钟。

图1 宁波云医院平台

(二)深化技术融合应用,推进医疗服务从人工向智能转变。搭建医学人工智能平台,打造“人工智能+医疗”应用场景,全面提升影像阅片与报告编写、电子病历编写、辅助诊断等方面质效。打造宁波“安诊儿”智能体,以人机对话模式提供覆盖院前、院中、院后的连续化医疗健康服务。建设基于健康医疗大数据的传染病与症候群监测预警系统,建成涵盖6种症候群和40种法定传染病的专题库,实现全域多点触发传染病和症候群监测预警。(三)聚焦全周期全过程服务,推进医疗数字化向健康产业化转变。创新“筛诊治管”精准健康管理模式,开发“白泽晓”医疗大模型,提供基于健康体检数据、诊疗数据、慢性疾病监测数据的连续性健康管理服务。建设数字健康保险交易示范性平台,全面打通产品、承保、渠道、支付、理赔等各个环节,重塑保险理赔流程,实现诊疗与理赔同步进行,理赔过程“零材料、零跑腿”,有效破解商业保险“理赔难”。上线“优享照护”应用,为群众提供门诊陪诊、住院陪护、院后转运等服务,有效破解护工短缺问题。

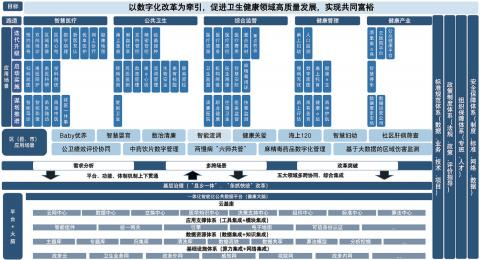

图2 宁波健康大脑“1+5+N”体系架构图

三、应用实效(一)群众就医体验全面改善。“健康宁波”服务平台,年预约挂号量超过3000万人次。“互联网医院”有效推动区域医疗资源优化配置,实现“一部手机掌管健康”,互联网诊疗人次保持在每年150万-200万人次,其中,“互联网+护理服务”升级为“浙里护理”在全省复制推广,全市年服务量超过5.2万人次,服务满意度超99.9%。检查检验结果互认共享项目1292项,有效促进群众看病省时省钱、医疗资源高效利用,2023年全市互认项目243万次,节省医保基金和个人费用1.2亿元。

(二)医疗服务水平全面提升。“人工智能+医学影像”将影像报告等待时间缩短在30分钟内,减少90%医生漏诊。医学人工智能辅助诊断覆盖所有区(县、市),推广到150家基层医疗机构,应用到4600个医生工作中,基层医疗机构门诊电子病历AI质控率100%。依托“白泽晓”医疗大模型,开展中医电子病历智能化全流程质控,单份病历文书的质控时间3秒钟,每天质控1万份以上。

(三)数字健康产业全面发展。商业健康保险理赔“一次不用跑”模式,将理赔时间压缩至10余分钟,宁波三级以上医院零感知理赔服务累计受益患者11万人次,并在20多个省和地级市推广,理赔服务超过592万人次。医养照护服务模式,已覆盖全市41家医院,吸引了30家护工服务机构入驻,注册护工人数超过4500人,累计服务订单数突破2.8万单。

四、特色亮点

(一)重塑便捷高效的医疗服务新流程。依托“健康大脑”,实现医疗健康数据的全量汇聚、治理、关联、融合,塑造覆盖诊前、诊中、诊后的智慧医疗服务新流程。

(二)再造重点人群健康管理新模式。制定《宁波市加强高血压糖尿病全周期健康管理推进分级诊疗改革实施方案》,完善社区医、康、养、护一体化医疗服务模式,实现社区健康管理与养老一站式服务。

(三)建立健全医疗健康服务新标准。制订出台《宁波市“互联网+护理服务”工作实施方案(试行)》《宁波市自助微诊室设置标准与服务规范》等规范和标准,以人为本的一体化医疗服务新标准全面建立。

(四)重塑医疗健康智慧治理新路径。以“健康大脑”为中枢,依托人工智能、区块链、云计算、大数据等现代技术,推行远程监管、移动监管、预警防控等非现场监管,重塑医疗机构智慧治理路径。

(五)探索数字健康产业化发展路径。按照“1+N”产业发展格局发展,推进健康医疗大数据产业生态建设,成立宁波市医疗健康大数据运营管理委员会,已有5家数商企业的7个数字化应用场景通过审查。

- 附件: