高质量数据集典型案例 | 地球大数据创新青藏高原高质量数据集

- 2025.09.29

- 来源:国家数据局

- [ 打印 ]

地球大数据创新青藏高原高质量数据集

推荐单位:中国科学院申报单位:中国科学院青藏高原研究所

一、背景

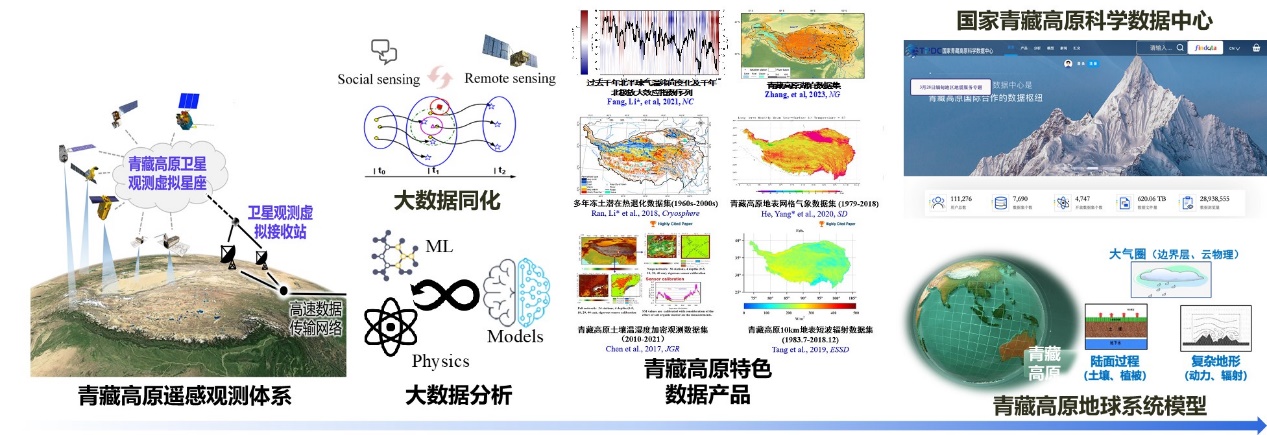

青藏高原是“地球第三极”、“亚洲水塔”,是国际公认的“地球系统实验室”,更是我国重要的生态安全屏障和重大工程区。但高原地形复杂、气候极端,导致观测稀疏、时空连续性差、圈层数据尺度差异巨大等挑战。通过整合人工智能与数据同化等技术,能够突破多源、多尺度、跨圈层数据融合的瓶颈,构建覆盖广、精度高、时序长的多要素数据产品,服务地球系统科学前沿和国家绿色高原建设。

二、方案和成效

一是突破极端环境监测技术瓶颈。针对青藏高原极高、极寒等严苛环境,自主研发多套极端环境观测设备,构建“多源观测+AI融合+物理同化”模式,融合卫星遥感、地面台站和无人机观测,实现从点状观测到广域、连续、时序智能监测的跨越。相关成果发表于NREE等国际顶刊,美国国家气象学会以“世界第三极的大数据新模式”为封面专题报道。

数据生产流程

二是研发多元高质量典型数据集。首次实现石冰川、岩屑坡全区编目,制备冻土、冰川、气象等10类关键数据集,总规模超600TB。如高分辨率地表气象驱动数据产品浏览26万次、下载3.3万次,入选ESI前0.1%热点论文和前1%高被引论文,显著提升数据精度、自动化水平和科研影响力。三是推动数据深度应用与价值发挥。高质量数据产品广泛服务第二次青藏科考、川藏铁路、雅鲁藏布江水电等重大工程,入选中国科学院年度十大数据进展。并与WMO、ICIMOD共建数据接口,服务TPE、GEWEX等国际计划,提升我国在第三极研究的国际话语权。

三、创新点

一是创新研发多圈层智能观测融合技术。针对“地球第三极”地球系统特点,将人工智能、数据同化与空天地一体化观测技术深度融合,实现多圈层数据的时空连续性提升。从传统点状观测跃升为广域智能监测,显著提高高原极端环境数据的精度与分辨率。

二是构建“多源观测+AI智能融合+数据同化”的数据智能生产模式。生成高精度、长时序、广覆盖的多圈层数据产品,精准对接国家重大需求;引入国际期刊认证的数据出版流程,提升数据资源的全球可信共享与影响力,增强我国在气候变化应对与全球环境治理中的话语权。

- 附件: